2025年1月のFP2級の学科試験の金融資産運用を解いてみました。

日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験2025年1月

【問21】景気動向指数

答えをタップしてみよう!

内閣府が公表する景気動向指数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

2.消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定した指標であり、そのうち生鮮食品を除く総合指数は、景気動向指数の遅行系列に採用されている。

1.景気動向指数は、景気の現状把握および将来予測に資するために作成された指標であり、コンポジット・インデックス(CI)を中心として公表される。

1:正しい(✖)

選択肢のとおりです。景気動向指数には、CI(コンポジット・インデックス)とDI(ディフュージョン・インデックス)があります。かつてはDIを中心に公表されていましたが、2008年4月分からCIが中心となっています。

2.消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定した指標であり、そのうち生鮮食品を除く総合指数は、景気動向指数の遅行系列に採用されている。

2:正しい(✖)

選択肢のとおりです。

3.コンポジット・インデックス(CI)は、主として景気拡張の動きの各経済部門への波及度合いを測定することを目的としており、景気の拡張局面では50%を上回り、景気の後退局面では50%を下回る傾向がある。

3:誤り(正答)

選択肢は、DI(ディフュージョン・インデックス)の説明です。DIは景気の方向性を大まかに把握するものであり、採用系列から計算した拡張の度合いが50%超えであれば、景気が良くなっていると考えます。

大まかに景気の「方向」だけをキャッチするものなので、私は脳内で勝手に「direction(方向)」の「D」だと置き換えています

CIでは、基準年を100とし、その年よりも景気が拡張していれば100よりも大きくなります。変化した数値の大きさで、景気変動の大きさとテンポ(量感)を測定することができることが、DIにない特徴となります。

4.景気転換点の判定には、一致指数を構成する個別指標ごとに統計的手法を用いて景気の山と谷を設定し、谷から山に向かう局面にある指標の割合を算出したヒストリカル・ディフュージョン・インデックス(ヒストリカルDI)が用いられている。

4:正しい(✖)

選択肢のとおりです。「景気転換点」の判定には、選択肢のヒストリカルDI(DIとは異なる指標)が用いられています。

【問22】預金

答えをタップしてみよう!

銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。

正しい(✖)

仕組預金の正しい説明です。通常の預金と異なり、商品によって金融機関が満期日を選択できるものがあります。

2.スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

誤り(正答)

スーパー定期預金の複利型は、基本的に個人の利用に限られます。

3.期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。

正しい(✖)

選択肢のとおりです。

4.預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。

正しい(✖)

選択肢のとおりです。親の認知症対策としても注目されています。

【問23】債券の利回り

答えをタップしてみよう!

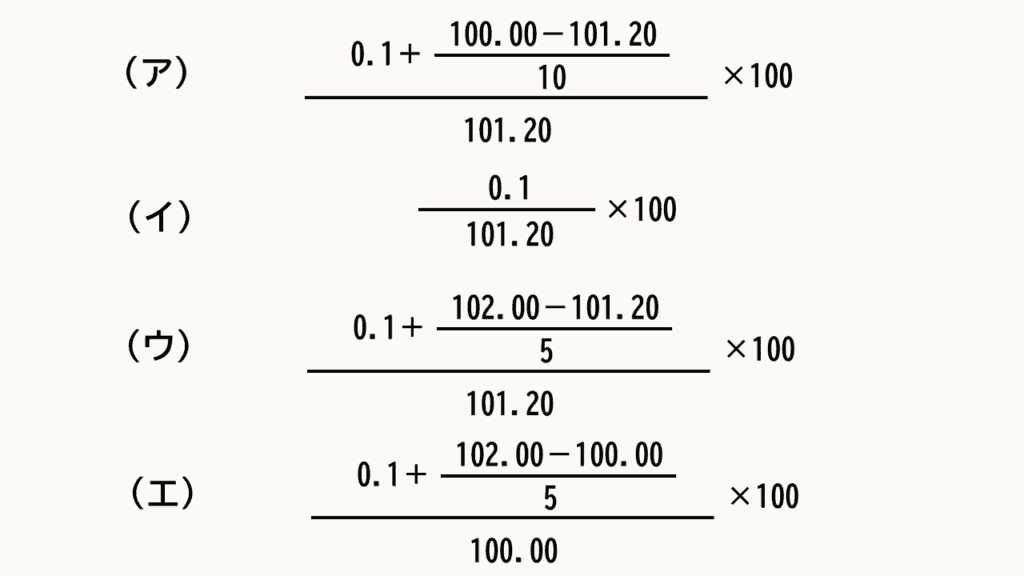

固定利付債券の利回り(単利・年率)の計算に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる計算式として、最も不適切なものはどれか。なお、手数料、経過利子、税金等については考慮しないものとする。

表面利率が0.1%で、償還年限が10年の固定利付債券が額面100円当たり101円20銭で発行された。この債券の応募者利回り(%)の計算式は( ア )となり、直接利回り(%)の計算式は( イ )となる。また、この債券を新規発行時に購入し、5年後に額面100円当たり102円で売却した場合の所有期間利回り(%)の計算式は( ウ )となる。さらに、この債券を発行から5年後に額面100円当たり102円で購入し、償還まで保有した場合の最終利回り(%)の計算式は( エ )となる。

正しい(✖)

正しい(✖)

正しい(✖)

誤り(正答)

債券に投資した場合の利回りの計算方法です。正しくは以下のようになります。

分子…0.1%+(100円-102円)/5年

分母…102円

債券の最終利回り(エ)、応募者利回り(ア)、所有期間利回り(ウ)の3つは、その名のとおりすべて「1年間の利回り」を求めるものです。計算式はほぼ同じで、すべて分子は1年あたりの利益、分母は投資額になることが特徴です。

分子の1年あたりの利益は、「クーポン利子」と「償還差益」のそれぞれ1年あたりの合計です。クーポン利子とはその債券を持っているだけで毎年受け取れるお金を指します。償還差益とは債券を手放したとき(満期を迎えたときや、自ら売却したとき)に受け取れる価格(その債券の額面の価格)と、購入したときの価格差を所有年数で割って1年あたりに直した額となります。額面(償還価格:満期のときに還ってくる価格)より高い額で買うと償還差益はマイナス、逆に低い価格で買えればプラスになります。

まず注目したいのは分母です。選択肢(エ)の分母のみ投資額(102円)ではなく、債券の額面(100円)になっています。債券の額面とはその債券を手放したときに受け取れる価格のことです。利回りの計算で額面が分母にくることはありません。

分子についても、(100円-102円)とすべきところ、逆の(102円-100円)になっています。

100円でしか償還されないものを102円で買っているため、公式を覚えていなくても年利0.1%(クーポン利子)より利益は少なくなる(=0.1をマイナスしなければならない)ことは感じとれると思います!

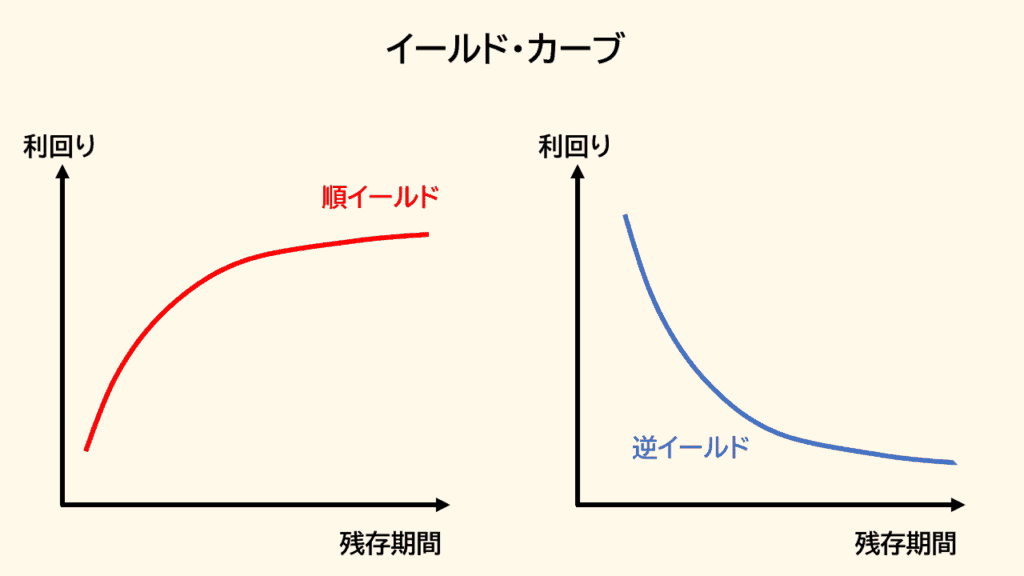

【問24】イールドカーブ(利回り曲線)

答えをタップしてみよう!

債券のイールドカーブ(利回り曲線)の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.イールドカーブは、縦軸を債券の利回り、横軸を債券の残存期間として、利回りと投資期間の関係を表した曲線である。

正しい(✖)

イールドカーブとは、利回りと債券の残存期間(償還までの期間)との関係をグラフにした、「債券の利回り曲線」です。一般的に残存期間が長いほうが利回りが高くなる、右肩上がりの曲線となります。

なぜ残存期間が長いと利回りが高くなるの?

償還までの期間が長いほうが、投資リスクが高いからです

償還までの期間が長ければ長いほど、先々の金融政策などを見通すことが難しいため債券への投資リスクは高くなります。その分、利回りも高くなります。

償還までの期間が長い債券ほど、リスクに比例してリターンも高くなるのです

イールドカーブが右肩上がりの状態を「順イールド」といいます(逆イールドについては選択肢2参照)。

2.残存期間の短い債券の利回りよりも残存期間の長い債券の利回りの方が低く、イールドカーブが右下がりの曲線となる状態を、逆イールドという。

正しい(✖)

選択肢のとおりです。残存期間が短い方が利回りが低くなる「順イールド」(選択肢1)に対し、長い方が利回りが低くなる状態を「逆イールド」といいます。政府が金融政策として引き締め(利上げ)を行うと、短期債券の利回りが上がりやすくなり、右下がりの逆イールドになることがあります。逆イールドは一般的に「景気後退の予兆」となります。金融引き締めを行うと利息が上がり、企業の投資や一般家庭の消費が抑制されるからです。

3.残存期間の短い債券の利回りよりも残存期間の長い債券の利回りの方が高い状態のとき、両者の金利差が縮小することを、イールドカーブのフラット化という。

正しい(✖)

選択肢のとおりです。イールドカーブのフラット化とは短期金利と長期金利の差が縮まり、イールドカーブの傾きが緩やかになることです。順イールドから逆イールドに向かう途中のサインと考えることができます。

4.イールドカーブが逆イールドの状態にあるとき、時間の経過に伴って債券価格が上昇し、キャピタルゲインが期待される効果を、ロールダウン効果という。

誤り(正答)

ロールダウン効果とは、「順イールド」において、時間の経過とともに債券の価格が上昇することです。選択肢は「逆イールド」となっているため誤りとなります。

順イールドとは、長期債券のほうが利回りが高く、短期債券のほうが利回りが低くなる状態でした(選択肢1参照)。そのため長期債券を保有し続けると、数年後には、残存期間が同じとなった他の短期債券よりも、その債券は高い利回りになると考えられます。

順イールドでは、残存年数が多い債券ほど利回りが高くなります(選択肢1参照)

もし債券の利回り(クーポン利子や償還価格)などの条件が投資から一切変わらず、イールドカーブがそのまま不変であると仮定した場合、たとえば10年債から1年経過して9年債となった債券は、新しく発行された9年債よりも利回りが高いことになります

同じ残存期間であれば、高い利回りの債券のほうが市場での取引価格は高くなります。つまり、順イールドでは(イールドカーブが不変であれば)時間の経過とともに債券の市場価値が上がることになります。これをロールダウン効果といいます。この効果があれば、長期債券ではインカムゲイン(クーポン利子)だけでなくキャピタルゲイン(売却益)を狙うこともできる、という意味の選択肢です。

【問25】株式の信用取引

答えをタップしてみよう!

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。

正しい(✕)

信用取引の弁済方法についての選択肢となります。

信用取引とは、証券会社に株式を買い付けるための資金を借りたり、株式を借りて売る取引のことです。

借りた資金や株式の弁済方法には、反対売買と受渡決済があります。

反対売買とは、買建てなら売却代金との差額で、売建てなら買い戻し代金との差額で返済する方法です。信用取引で取ったポジションと反対の取引で得た差額から返済するため、反対売買や差金決済などといいます。

一方、受渡決済とは、買建てなら借りた資金を金銭で、売建てなら借りた株を現物の株で返す方法です。金銭や株式で弁済するため、現引きや現渡しともいいます。

したがって選択肢は正しいです。

2.制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。

正しい(✕)

選択肢のとおりです。

「制度信用取引」とは、取引銘柄や返済期限などが取引所の規則により決められているものです。

一方、これらを取引所と投資家との間で自由に決められる信用取引を「一般信用取引」といいます。

3.一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。

誤り(正答)

一般信用取引では、取引所と投資家の間で返済期限を自由に決められます。

選択肢は、一般信用取引ではなく制度信用取引の説明となります。

4.金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。

正しい(✕)

信用取引を利用する投資家は、証券会社に委託保証金を担保として差し入れる必要があります。金額は選択肢のとおりです。