資格の専門学校や情報サイトが示している公認会計士試験における短答式試験の合格率を見て「サイトによって合格率が微妙に違うな…」と感じていないでしょうか。

同じ年の試験なのに、7%くらいのサイトもあれば10%くらいのサイトもあると思います。

一体なぜこのようなことになっているのかと思い、公認会計士試験の事務局である「公認会計士・監査審査会」のWebサイトで調べたところ、短答式試験について公開されているデータから、合計3種類の合格率を計算できることがわかりました。

この記事では、公認会計士試験における短答式試験の3つの合格率の違いや、どの合格率を参照すべきかを解説します。

公認会計士試験における3つの合格率

公認会計士試験のしくみ

公認会計士試では、短答式試験と論文式試験の2つの試験に合格しなければならず、短答式試験に合格することで論文式試験に挑戦できます。

短答式試験は毎年12月と5月の年2回実施され、いずれかに合格することで8月に実施される論文式試験を受けることができます。

【例:2024年公認会計士試験の場合】

・短答式試験(第Ⅰ回):2023年12月

・短答式試験(第Ⅱ回):2024年5月

・論文式試験:2024年8月

この論文式試験に合格しなかったとしても、短答式試験に合格した翌年以降の2年は短答式試験が免除されます。

短答式試験における3つの合格率

「公認会計士・監査審査会」は、試験結果についてのさまざまな数値を公開しています。

その中で、合格率に関わるものとして以下の数字があります。

・短答式試験(第Ⅰ回・第Ⅱ回)におけるそれぞれの出願者数・答案提出者数・合格者数

・論文式試験における受験者数・短答式試験免除者数・合格者数

・一年を通じた出願者を名寄せした人数

これらの数字によって、短答式試験では合格率のベース(母数)となり得る人数が3種類あります。

ベースにどの人数を用いるかによって、同じ年の試験であっても、その合格率に違いが生じます。

・出願者数(提出された願書の数)

・名寄せ数(重複者を1名にとりまとめた数。いわゆる属人ベース)

・出席者数(欠席者を除いた数)

それでは次項から、出願者数・名寄せ数・出席者数でどのように合格率が変わるのか、そして、どの合格率を参考にすればよいのかを解説します。

短答式の合格率①:出願者数による合格率

まずは、出願者ベースによる合格率(合格者数/願書提出者数)から解説します。

出願者ベースによる合格率とは

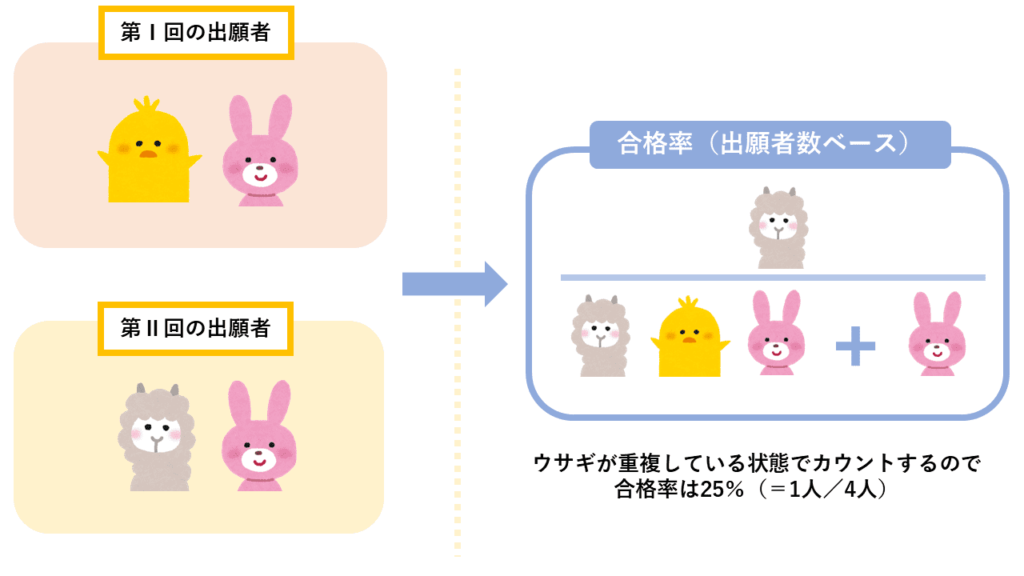

出願者ベースの合格率とは、第Ⅰ回・第Ⅱ回短答式試験に願書を提出した受験生の延べ人数に占める合格者の割合のことです。

第Ⅰ回と第Ⅱ回のそれぞれに出願している受験者(重複者)がいても、それを別個の人間としてカウントします。

出願者数ベースによる10年間の合格率

それでは、出席者ベースの合格率を具体的に見ていきましょう。

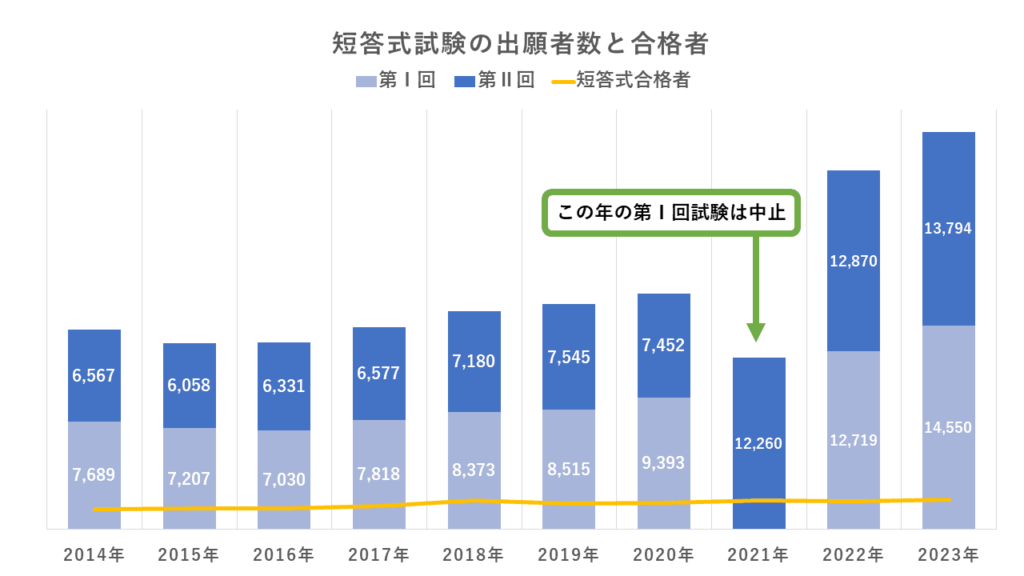

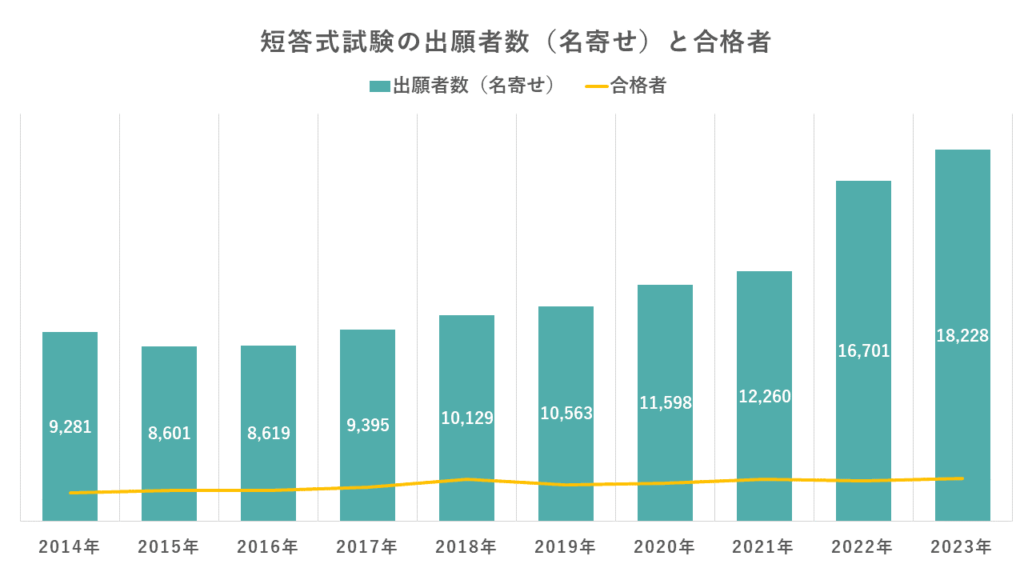

まず、10年間の出願者数の推移は次のとおりです。

(画像出典)公認会計士・監査審査会ウェブサイトをもとに筆者が独自に集計・作成

2022年・2023年で出願者数が激増していることがわかります。

第Ⅱ回試験の出願者数は、願書提出者数から短答式試験免除者数を差し引いて調整しています。理由は、第Ⅱ回試験の願書が、短答式試験免除者による論文式試験の願書と兼用になっているからです。

上記の出願者数をベースにその合格率を、年全体(第Ⅰ回+第Ⅱ回)と、実施回(第Ⅰ回と第Ⅱ回)ごとに分けて計算すると、次の表のようになります。

| 試験年 | 合格率全体 (出願者ベース) | 第Ⅰ回合格率 (出願者ベース) | 第Ⅱ回合格率 (出願者ベース) |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 9.9% | 13.0% | 6.1% |

| 2015年 | 11.4% | 12.3% | 10.3% |

| 2016年 | 11.2% | 12.3% | 10.1% |

| 2017年 | 11.6% | 15.3% | 7.2% |

| 2018年 | 13.3% | 13.0% | 13.6% |

| 2019年 | 11.2% | 12.9% | 9.4% |

| 2020年 | 11.0% | 12.1% | 9.7% |

| 2021年 | 16.8% | 実施なし | 16.8% |

| 2022年 | 7.7% | 9.4% | 6.1% |

| 2023年 | 7.4% | 8.1% | 6.7% |

出願者が激増している2022年・2023年の合格率がかなり低くなっています。この記事ではあくまで合格率の種類について解説しますが、近年の合格率が下がった要因については別の記事で解説しています。

短答式の合格率②:名寄せした出願者数による合格率

続いて、名寄せした出願者ベース(いわゆる属人ベース)による合格率(合格者数/名寄せした出願者数)を解説します。

出願者数による合格率と属人ベースによる合格率の違い

公認会計士試験では、その独特の試験制度から、その年の試験に1回出願する人と2回出願する人がいます。

【1回のみ出願する人の例】

・短答式試験に出願し合格して、そのまま論文式試験に挑む人

・前年や前々年に短答式試験に合格しており、論文式試験にのみ出願する人

【2回出願する人の例】

・第Ⅰ回短答式試験に出願して合格せず、第Ⅱ回に出願する人

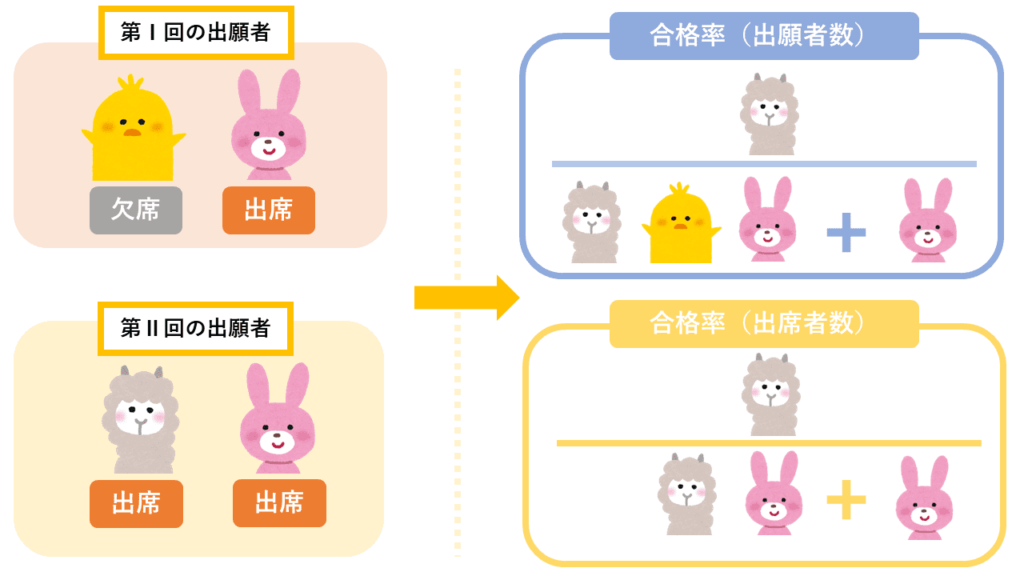

このことから「公認会計士・監査審査会」では、最終試験である論文式試験の合格発表時に、その年の出願者数(願書提出者数)を「名寄せ」で集計した数を示しています。

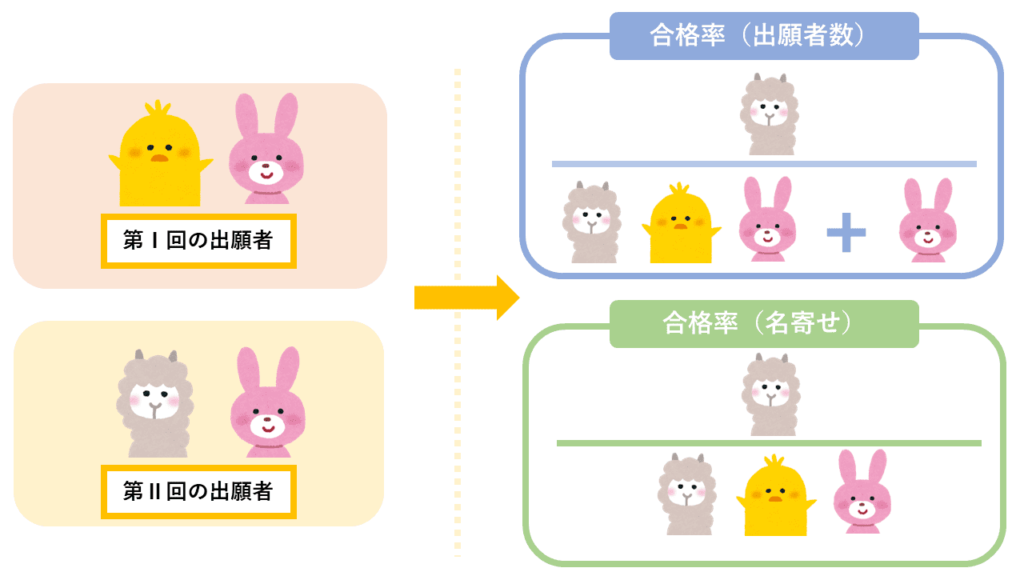

例えば、短答式試験の第Ⅰ回と第Ⅱ回のいずれにも願書を提出した受験生は、出願者ベース(名寄せをしない状態)であれば「2名」としてカウントされますが、名寄せをすると「1名」としてカウントされます。

このことから、名寄せベースの合格率では「〇〇人中、何人が合格したのか」という属人ベースによる合格率を把握することができます。

属人ベースによる10年間の合格率

属人ベース(名寄せした出願者数)による10年間の合格率は、以下の図表のとおりです。出願者ベースによる合格率と比べると属人ベースの合格率が4%~7%ほど高くなります。

| 試験年 | 合格率 (属人ベース) | 合格率 (出願者ベース) |

|---|---|---|

| 2014年 | 15.1% | 9.9% |

| 2015年 | 17.5% | 11.4% |

| 2016年 | 17.4% | 11.2% |

| 2017年 | 17.8% | 11.6% |

| 2018年 | 20.4% | 13.3% |

| 2019年 | 17.1% | 11.2% |

| 2020年 | 16.0% | 11.0% |

| 2021年 | 16.8% | 16.8% |

| 2022年 | 11.8% | 7.7% |

| 2023年 | 11.5% | 7.4% |

なお、名寄せは第Ⅰ回、第Ⅱ回の2つの出願者を合わせるため、各年における合格率しか算定できません。(第Ⅰ回・第Ⅱ回の短答式試験ごとの合格率は出せない)

また、2021年の属人ベースと出願者数ベースの合格率は、第Ⅰ回試験が中止されているため同じになります。

短答式の合格率③:出席者数(答案提出者)による合格率

最後は、出席者数による合格率(合格者数/答案提出者数)になります。

出願者数による合格率と出席者数による合格率の違い

出席者数による合格率とは、出願者数から受験予定科目のすべてを欠席した者を除いた場合の合格率です。

具体的には、短答式試験の第Ⅰ回、第Ⅱ回それぞれの「答案提出者数」を母数として合格率を計算します。

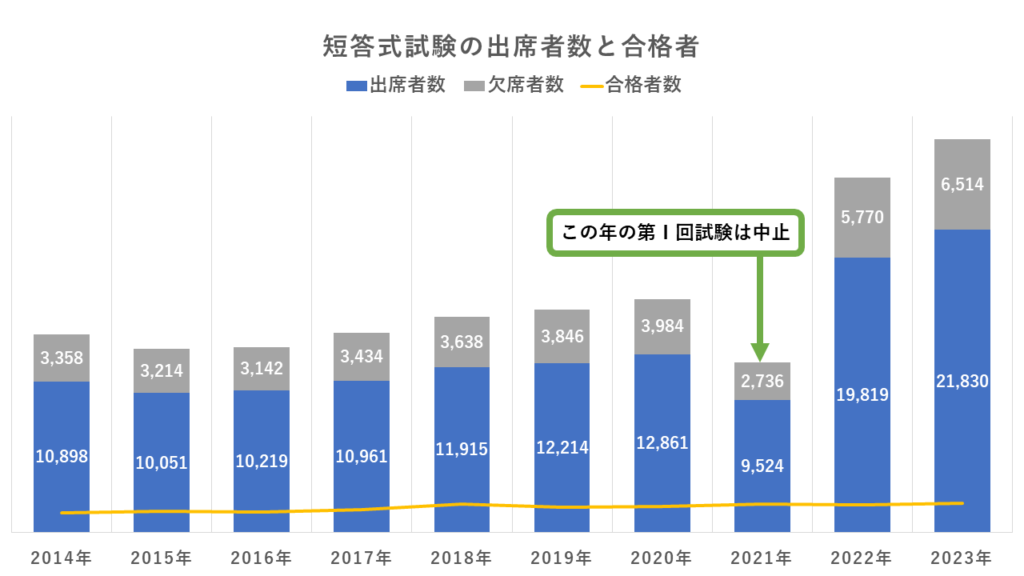

出席者ベースによる10年間の合格率

短答式試験の欠席者数は、例年、出願者数に対して約22%~24%ほどになります。

出席者数から計算した合格率もまた、出願者数による合格率よりも母数の値が小さくなるため、その合格率は高くなります。

具体的には以下の図表のとおりです。

| 試験年 | 合格率全体 (出席者ベース) | 第Ⅰ回合格率 (出席者ベース) | 第Ⅱ回合格率 (出席者ベース) |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 12.9% | 16.8% | 8.2% |

| 2015年 | 15.0% | 15.9% | 13.9% |

| 2016年 | 14.7% | 15.8% | 13.5% |

| 2017年 | 15.2% | 19.8% | 9.7% |

| 2018年 | 17.3% | 16.6% | 18.2% |

| 2019年 | 14.8% | 16.6% | 12.7% |

| 2020年 | 14.5% | 15.7% | 12.9% |

| 2021年 | 21.6% | 実施なし | 21.6% |

| 2022年 | 10.0% | 12.1% | 7.9% |

| 2023年 | 9.6% | 10.4% | 8.8% |

3つの合格率の比較

公認会計士試験の短答式試験における、3つの合格率の違いをわかりやすくするために、一覧表で比較します。

・出願者数(提出された願書の数)

・名寄せ数(重複者を1名にとりまとめた数。いわゆる属人ベース)

・出席者数(欠席者を除いた数)

| 試験年 | 合格率 (出願者ベース) | 合格率 (属人ベース) | 合格率 (出席者ベース) |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 9.9% | 15.1% | 12.9% |

| 2015年 | 11.4% | 17.5% | 15.0% |

| 2016年 | 11.2% | 17.4% | 14.7% |

| 2017年 | 11.6% | 17.8% | 15.2% |

| 2018年 | 13.3% | 20.4% | 17.3% |

| 2019年 | 11.2% | 17.1% | 14.8% |

| 2020年 | 11.0% | 16.0% | 14.5% |

| 2021年 | 16.8% | 16.8% | 21.6% |

| 2022年 | 7.7% | 11.8% | 10.0% |

| 2023年 | 7.4% | 11.5% | 9.6% |

3つの合格率は、基本的に「属人ベース>出席者ベース>出願者ベース」となります。

2021年は第Ⅰ回試験が中止されているため、過去10年間ではこの年のみ「出席者>属人=出願者」になります。

短答式試験の合格率は3つのうちどれを参照すればよいか

ここまで、3種類の合格率について解説しました。

最後に、この3つの合格率をどのように使い分けるべきかを解説します。

もっとも正確な合格率は「出願者ベース」

出願者ベースの合格率は、願書提出者をベースに第一回試験、第Ⅱ回試験それぞれの合格者数から合格率を算定しています。

第Ⅰ回試験と第Ⅱ回試験の重複者が排除されていないことから、試験ごとの公平な合格率であり、かつ、欠席者という不確定な要素を反映していないことから、もっとも正確な合格率であるといえます。

何%の人が受かるかざっくりわかる「属人ベース」

属人ベースを短答式試験の合格率に用いることは、やや正確さに欠けるといえます。

もし第Ⅰ回短答式試験で不合格、第Ⅱ回短答式試験で合格した場合、名寄せベースでは2回の出願が1回になり、一発合格した数値と同じになるため、難易度が実際のものより易しく見えるからです。

ただし、公認会計士試験について調べている段階で「短答式試験はだいたい何人中何人が受かる試験なのか」をおおまかに把握したい場合などであれば属人ベースを参考にしてよいでしょう。

なお、短答式試験ではなく論文式試験の合格率を把握したい場合であれば、2回出願者の重複を母数から排除できる属人ベースが正確な合格率になります。

現実的には「出席者ベース」

出席者ベースの合格率についても、欠席者という不確実な要素によって算定されているため、正確さには欠けてしまいます。

しかし、これまでの短答式試験では、出願者数のうち毎年22%~24%ほどの欠席者が安定して(?)発生することがわかっています。

| 試験年 | 欠席者数 | 欠席率 (欠席者数/出願者数) |

|---|---|---|

| 2014年 | 3,358人 | 23.6% |

| 2015年 | 3,214人 | 24.2% |

| 2016年 | 3,142人 | 23.5% |

| 2017年 | 3,434人 | 23.9% |

| 2018年 | 3,638人 | 23.4% |

| 2019年 | 3,846人 | 23.9% |

| 2020年 | 3,984人 | 23.7% |

| 2021年 | 2,736人 | 22.3% |

| 2022年 | 5,770人 | 22.5% |

| 2023年 | 6,514人 | 23.0% |

今後もこのような欠席率になるとは限らないものの少しゆとりをもって合格率を把握したい場合は、現実的な合格率として、出席者ベースを参照してよいと思います。

難関資格の受験では「試験を受けた時点で上位5割に入っている」という話があります。模試などで思うような順位に入っていなくても、願書を出すのはその7割、そのうち実際に試験を受けに会場にやって来るのはその7割なので、試験を受けに来るだけで上位5割に入っているという話です。

本気の受験生の励みになるいい話ですよね。

この話にあるように出席者ベースの合格率を参考にして、挑戦することのモチベーションを高めることも難関資格の合格を目指す上で大切なことだと思います。

まとめ【公認会計士試験】短答式試験における3つの合格率の使い分け

最後に、短答式試験における3つの合格率の使い分けをまとめます。

【短答式試験における合格率の使い分け】

・正確な合格率が知りたい → 出願者ベース

・現実的な難易度が知りたい(受験生向け)→ 出席者ベース

・何割くらいの人が合格できる試験なのかざっくり知りたい → 属人ベース

ご自身にとって、もっとも役に立つ合格率を活用してください!