公認会計士試験の短答式試験は、毎年12月と5月の年2回実施されます。

例えば、令和7年の短答式試験の実施月は、令和6年12月と令和7年5月になります。

ふと12月と5月の短答式試験で合格率に差があるのかどうかが気になったので、過去の合格発表データを調査しました。

短答式試験(12月・5月)の合格率

それでは短答式試験の合格率を、12月と5月で比較します。

比較する合格率は、2013年以降の「出席者ベースによる合格率」(合格者数/答案提出者数)を使用します。

「出席者ベースによる合格率って何?」と思われた方は、こちらの記事もご覧ください。

それでは、短答式試験の12月と5月の合格率の違いを確認していきます。

第Ⅰ回短答式試験(12月)の合格率

第Ⅰ回短答式試験(12月)の答案提出者数と合格者数から計算される合格率は、10.4%~19.8%です。

| 試験年 | 答案提出者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 7,850人 | 1,071人 | 13.6% |

| 2014年 | 5,971人 | 1,003人 | 16.8% |

| 2015年 | 5,548人 | 883人 | 15.9% |

| 2016年 | 5,479人 | 863人 | 15.8% |

| 2017年 | 6,045人 | 1,194人 | 19.8% |

| 2018年 | 6,569人 | 1,090人 | 16.6% |

| 2019年 | 6,610人 | 1,097人 | 16.6% |

| 2020年 | 7,245人 | 1,139人 | 15.7% |

| 2021年 | 実施なし | ‐ | ‐ |

| 2022年 | 9,949人 | 1,199人 | 12.1% |

| 2023年 | 11,401人 | 1,182人 | 10.4% |

| 2024年 | 12,100人 | 1,304人 | 10.8% |

第Ⅱ回短答式試験(5月)の合格率

第Ⅱ回短答式試験(5月)の答案提出者数と合格者数から計算される合格率は、7.9%~18.2%になります。

| 試験年 | 答案提出者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 6,000人 | 695人 | 11.6% |

| 2014年 | 4,927人 | 402人 | 8.2% |

| 2015年 | 4,503人 | 624人 | 13.9% |

| 2016年 | 4,740人 | 638人 | 13.5% |

| 2017年 | 4,916人 | 475人 | 9.7% |

| 2018年 | 5,346人 | 975人 | 18.2% |

| 2019年 | 5,604人 | 709人 | 12.7% |

| 2020年 | 5,616人 | 722人 | 12.9% |

| 2021年 | 9,524人 | 2,060人 | 21.6% |

| 2022年 | 9,870人 | 780人 | 7.9% |

| 2023年 | 10,429人 | 921人 | 8.8% |

12月試験が実施されていない2021年の21.6%は考慮しません

短答式試験は12月の合格率が高い傾向にある

2013年からの12月と5月の合格率を比較すると、2018年を除いて、12月試験の合格率が高い傾向にあることがわかります。

| 試験年 | 合格率 (第Ⅰ回・12月) | 合格率 (第Ⅱ回・5月) | 合格率の高い月 |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 13.6% | 11.6% | 12月 |

| 2014年 | 16.8% | 8.2% | 12月 |

| 2015年 | 15.9% | 13.9% | 12月 |

| 2016年 | 15.8% | 13.5% | 12月 |

| 2017年 | 19.8% | 9.7% | 12月 |

| 2018年 | 16.6% | 18.2% | 5月 |

| 2019年 | 16.6% | 12.7% | 12月 |

| 2020年 | 15.7% | 12.9% | 12月 |

| 2021年 | ‐ | 21.6% | ‐ |

| 2022年 | 12.1% | 7.9% | 12月 |

| 2023年 | 10.4% | 8.8% | 12月 |

なぜ短答式試験の合格率は12月が高いのか

第Ⅰ回短答式試験(12月)の合格率が高いことについて、その理由は明らかにされていません。

しかし、合格者のデータを重ね合わせることによって、主に2つの理由が推測できます。

12月試験の受験生は得点力が高い

12月の合格率が高くなる理由として推測できることは、12月試験の受験生のほうが得点力が高いのではないかということです。

短答式試験では、12月と5月のそれぞれにおいて「総合平均得点比率」が公開されます。

「総合平均得点比率」とは4科目の平均得点比率のことであり、各科目の平均得点比率から計算されます。つまり、受験生の平均です。

この総合平均得点比率は、5月試験よりも12月試験が高くなる傾向にあります。

| 試験年 | 総合平均得点比率 (第Ⅰ回・12月) | 総合平均得点比率 (第Ⅱ回・5月) | 合格率の高い月 |

|---|---|---|---|

| 2013年 | 46.7% | 46.3% | 12月 |

| 2014年 | 50.6% | 43.9% | 12月 |

| 2015年 | 42.7% | 47.1% | 5月 |

| 2016年 | 47.7% | 46.0% | 12月 |

| 2017年 | 51.6% | 43.7% | 12月 |

| 2018年 | 49.7% | 45.9% | 12月 |

| 2019年 | 44.2% | 42.6% | 12月 |

| 2020年 | 38.9% | 46.1% | 5月 |

| 2021年 | ‐ | 47.3% | ‐ |

| 2022年 | 47.5% | 47.5% | 同列 |

| 2023年 | 46.4% | 45.6% | 12月 |

| 2024年 | 50.5% | 未実施 | ‐ |

ではなぜ、12月の総合平均得点比率が高くなるのでしょうか。

理由として考えられることは、試験のスケジュールの関係から、12月試験を本命とする受験者が多くなりやすいしくみがあることです。

公認会計士試験は短答式試験に合格すれば、その年・翌年・翌々年の試験の計3回の論文式試験を受けることができますが、このことは12月試験に合格した場合でも、5月試験に合格した場合でも同じです。

もし、5月試験に合格した場合、その年の論文式試験がすぐにやってきてしまいますので、「それなら12月に合格したほうがより多く勉強時間を確保できるから得だ」と考える受験生は必然的に多くなるでしょう。

論文式試験の受験者数を調整している可能性がある

もう一つの理由として推測できることは、論文式試験の受験者数を、短答式試験の合格者数によってある程度調整していることです。

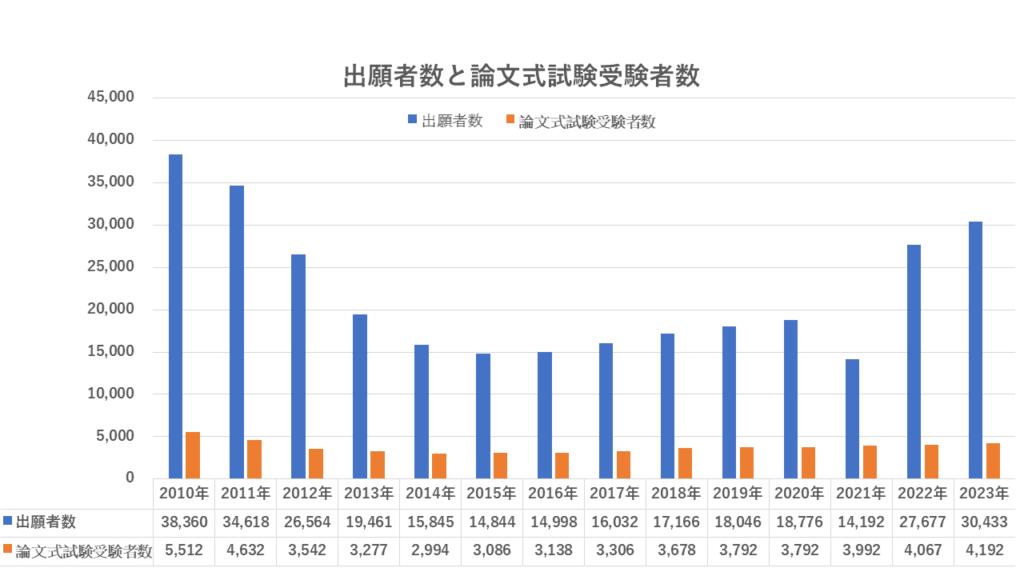

公認会計士試験の過去の出願者数を見ると、増減を繰り返していることがわかります。

特に2010年~2013年にかけて出願者は約4万人から2万人に半減し、2015年にはついに1.5万人を下回りました。

その後の出願者数は徐々に増加しており、コロナ禍によって第Ⅰ回試験が実施されなかった2021年の翌年からはさらに増加して、2023年の出願者数はついに3万人を超えました。

このように公認会計士試験の出願者の増減はとても激しく、近年は再び増加傾向にあるのですが、それにしては論文式試験の受験者数の増減は比較的緩やかであるといえます。

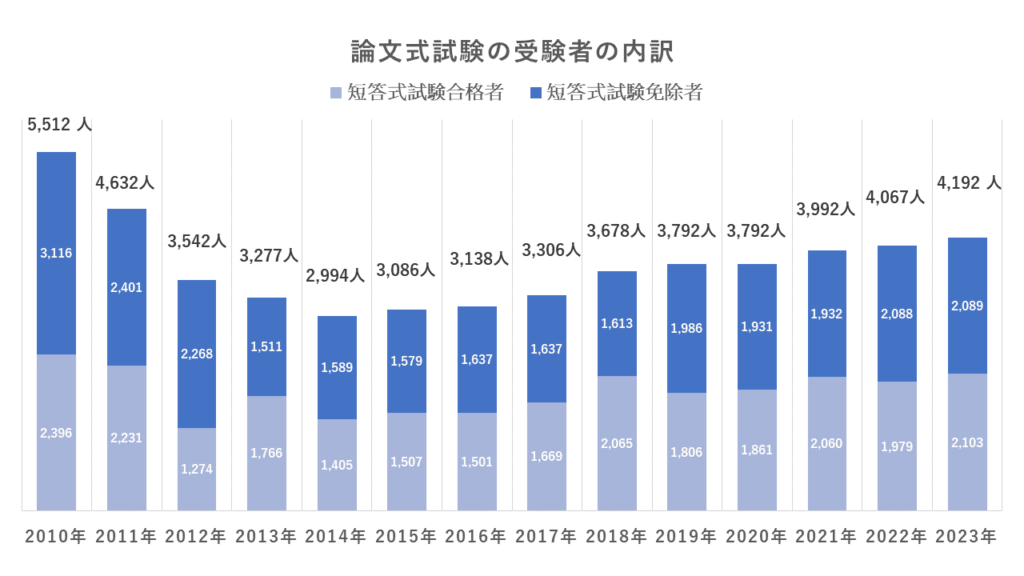

さらに、図のオレンジ色の棒グラフである論文式試験の受験者数の内訳を見ると、出願者数の減少が激しい時期を除けば、おおむねその年の短答式試験合格者と短答式試験免除者の数が同じくらいになっていることもわかります。

そして、第Ⅱ回短答式試験(5月)の合格発表は、その年の短答式試験免除者の出願者数が判明した後に行われます。

このことから、5月試験の合格者数は、その年の論文式試験の受験者数の予測を立てながら多少の調整を加えているのではないかという可能性が考えられます。

例えば、出願者数が急増した2022年の5月試験(合格者780人、合格率7.9%)は、総合平均得点比率が47.5%であることに対し、合格ラインは73%で、平均に対して合格ラインが高めに設定されていると感じます。

平均に対して合格ラインが高く設定されることについては得点比率の分布の状況によって起こり得ることなので、それ自体に問題はないのですが、この試験の合格者数を見るに、短答式免除者の出願数(2,088人)とおおむね合わせるため、12月試験の合格者(1,199人)をベースに調整した可能性も考えられます。

論文式試験の採点は試験委員が採点することになっており、その人数は、毎年おおむね同数で推移しています。

論文式試験はマークシートではないため、採点にはかなりの時間を要するはずです。このあたりに人数調整の必要性があるのかも知れません。

【朗報】2024年から試験委員が増員されるため、短答式試験の合格率も回復するかもしれません。

まとめ 短答式試験の合格率はどちらが高いのか

短答式試験の合格率は、12月に実施される第Ⅰ回短答式試験のほうが高くなる傾向があります。

ただし、12月に合格することの利点を考えれば12月を本命とする受験生は多いと考えられ、その平均得点比率を見ても、5月試験よりも競争のレベルが高い可能性があります。