確定申告は、確定申告書の「作成方法」と「提出方法」を自分で選ぶことができます。

「何を申告しないといけないのか」については法律でガチガチに決められている確定申告なのですが、どうやってそれを作成して税務署にお届けするのかについては、わりと自由に決められるのです。ただでさえ複雑な確定申告をやるのですから、もっとも楽でお得な方法を選びたいですよね。

この記事では、確定申告をする5つの方法と、ケース別に一番お得に確定申告ができる方法を、元・会計事務所職員である筆者が解説します。

確定申告をする方法は全部で5パターンある

確定申告は、確定申告書を作成し、それを税務署に提出して受理してもらうことで完了します。

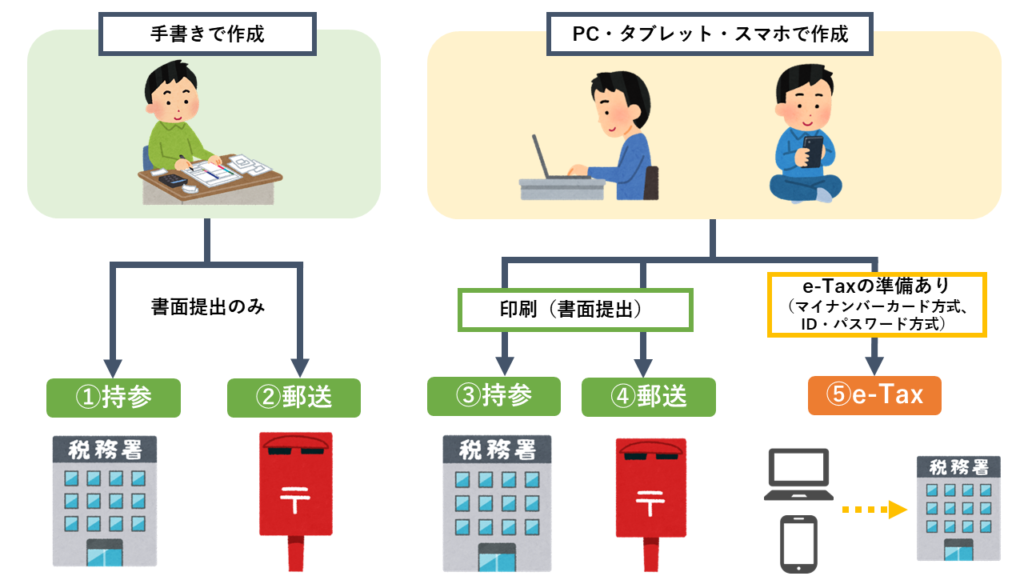

確定申告書の作成方法には、①手書きで作成する方法と、②パソコン・タブレット・スマホから確定申告書作成ツールを使って作成する方法があります。②については特別なものを購入する必要はなく、国税庁のWebサービス「確定申告書等作成コーナー」(無料)で十分です。

税務署への提出方法については、①税務署に持参する方法・②郵送する方法・③e-Taxで送信(電子申告)する方法の3つに分かれます。

これを組み合わせると確定申告の方法は5パターンに分かれます。手書きで作成するとe-Taxが使えないので5つになります。

確定申告をする5つの方法とは

確定申告書の作成・提出方法の組み合わせは、次の図のとおり5パターンになります。

確定申告書の作成・提出方法の組み合わせを文字でまとめると、次の5つになります。

・方法1:手書き作成・持参で提出

・方法2:手書き作成・郵送で提出

・方法3:PCスマホ作成・持参で提出

・方法4:PCスマホ作成・郵送で提出

・方法5:PCスマホ作成・e-Taxで提出(電子申告)

組み合わせとしては「手書き→e-Tax」のみがNGです

それ以外であれば、作成方法と提出方法は自由に組み合わせられます

確定申告は自分に合う方法でやればいい

昨今は、何をするにもデジタル化が至上だという風潮があります。

確定申告においても、2020年分からe-Taxによる確定申告(電子申告)に税務上のメリットを新設しており、まさに同じ流れの中にあるといえるでしょう。

しかし、個人の確定申告に限っていえば、デジタル化によるメリットを受けられる人はごく一部です。さらに言えば、従来の提出方法である「税務署に持参」「郵送」にも、実はそれぞれにメリットがあります。

確定申告において一番大切なことは、正しく作成した書類を期限内に提出することです。

「なるべく負担にならない、自分に合う方法を選択する」という考え方も大事になります。

ただでさえ複雑な確定申告ですから、この記事で自分に合うやり方(組み合わせ)を見つけて、できるだけ楽でお得に、今年の確定申告をしましょう。

それでは、ここからは「手書き」「パソコン・スマホ」による作成方法の特徴やメリット・デメリット、「持参」「郵送」「e-Tax(いわゆる電子申告)」による提出方法の特徴やメリット・デメリットを解説します。

手書きで作成する方法

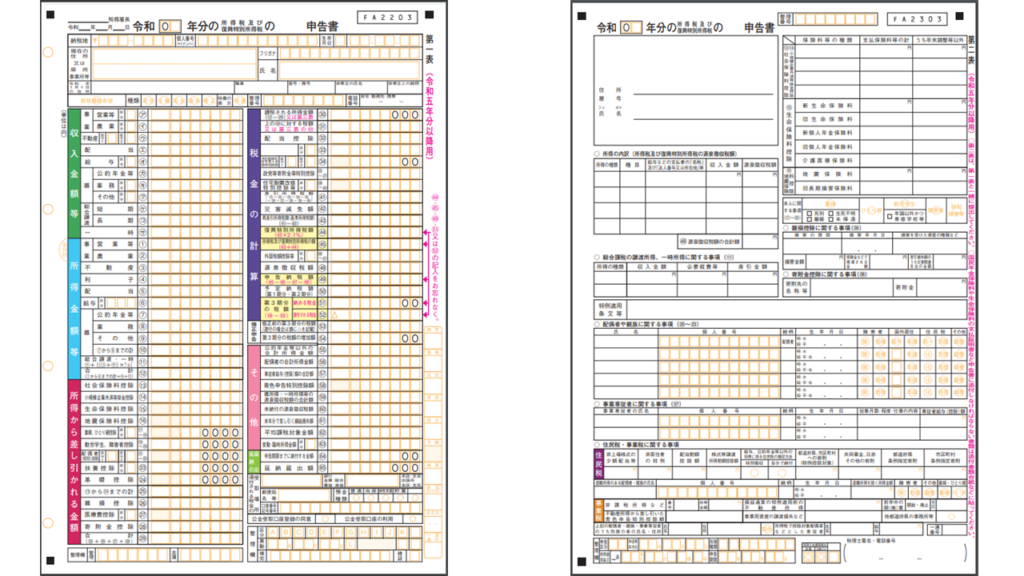

確定申告書を手書きで作成する方法とは、確定申告書の用紙を入手して、その用紙に必要事項を手書きして作成する方法です。

用紙は税務署でもらうこともできますし、国税庁のWebサイトに掲載されいてる様式を印刷して使用することもできます。

下記のような第一表・第二表という書類が、すべての人が作成しなければならない書類です。申告する内容によっては、これ以外の書類を作成しなければならないこともあります。

(画像出典)国税庁:確定申告書等の様式・手引き等より

Webサイトから印刷する場合は「確定申告書 令和〇年分 国税庁」のように年数を入れて検索するようにします。

検索ワードに入れる「令和〇年分」とは、確定申告書を提出する年ではなく、申告する所得が発生した年のことです。

税法は税制改正によって年々変わり、それに合わせて申告様式も変化します。そして、各年の所得はその年の法律で計算されます。

したがって、確定申告に使う様式は、申告する所得が発生した年の様式を使う必要があります。

手書きで作成するメリット

手書きで作成するメリットがあるのは、これまでずっと手書きで確定申告書を作成しており、それに慣れている人です。

発生する所得が年によってそれほど変わらない場合は、前年分の確定申告書を隣において、今年の数値に直しながら転記するような作成方法のほうが早く作成できることもあるでしょう。

手書きで作成するデメリットや注意点

手書きの作成はパソコンやスマホと違って所得金額や税額が自動計算されません。そのため、電卓や税額の速算表などが手放せず、慣れていない人にとっては難易度の高い作成方法といえます。

手書きで確定申告書を作成すると、e-Taxを使った確定申告はできなくなります。

e-Taxを使って確定申告をすることは、人によっては節税になります。事業所得・不動産所得のいずれか1つでも申告している人は、スマホやパソコンでの作成も検討してみてください。(詳しくは「ケース別」の項目で解説します)

パソコンやスマホで作成する方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで確定申告書を作成する方法です。

「確定申告書等作成コーナー」であれば、パソコン・タブレット・スマホのどれからでも、無料で利用できます。

(参考:個人事業主・副業者向け)

「確定申告書等作成コーナー」以外にも、市販の会計ソフトを使ってパソコン等で確定申告書を作成することができます。市販の会計ソフトであれば、利用するために料金を支払う必要がありますが、個人で事業をしている人にとっては、会計ソフトに入力した帳簿の数字を反映させて確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書などを作成できるメリットがあります。

この記事では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って作成する場合をメインに解説します

パソコンやスマホで作成するメリット

手書きの場合、まずはどこに何を書けばよいかを調べなければならないため、初めての確定申告には難易度が高いといえます。

これに対し、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面に表示される項目にしたがって入力を進めていけば、入力した数字が自動的に確定申告書の所定の欄に反映されていきます。そのため、慣れていなくても確定申告書を作成しやすい方法なのです。

特に「スマホ版」の確定申告書等作成コーナーは、「はい・いいえ」形式の質問に答えると、大部分の入力項目を判定してくれます。パソコンよりもかなり使いやすいです。給与所得者はこのスマホ版で確定申告をすることをおすすめします。このことについては、「ケース別おすすめの確定申告の方法」で詳しく解説します。

確定申告をするには、各種所得の合計金額と所得控除から課税所得金額を計算し、税率を乗じて納税額を計算しなければなりません。確定申告をする機会が少ない人にとっては「わけがわからない」と言いたくなると思います。

しかし確定申告書等作成コーナーを使えば、ご自身の収入や所得控除の金額を入力することで、所得金額や納税額や還付税額が自動計算されます。

確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成すれば、持参・郵送・e-Taxのすべての提出方法に対応できます。

もっとも便利な提出方法を選べるということです。e-Taxを使うにはe-Taxを利用するための準備が必要になります。

スマホ版の確定申告書等作成コーナーであれば、勤務先から受け取った源泉徴収票をスマホのカメラで撮影して数字を読み取ることもできます。

サラリーマンなどで源泉徴収票がある人が確定申告をする場合は、スマホ版が特におすすめです。

パソコンやスマホで作成するデメリットや注意点

デメリットはありませんが、下記の注意点があります。

税務署に持参・郵送する方法で提出する場合は、印刷が必要になります。

プリンタがない場合は、コンビニのプリントサービスを使って印刷できます。確定申告書等作成コーナーから画像データをダウンロードできるので、それをプリントサービスにアップロードするようにしましょう。

確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成することとe-Taxによって電子申告をすることは別物です。

確定申告書等作成コーナーは誰でも自由に使えますが、e-Taxを使うには、e-Taxを使うための別途準備が必要になります。

税務署に持参して提出する方法

ここからは提出方法の話になります。

用紙に手書きして作成した確定申告書や「確定申告書等作成コーナー」から印刷した確定申告書を、税務署に持参して提出する方法です。

持参する税務署は、納税地(原則、住所)を管轄する税務署になります。

持参した時刻が税務署の開庁時間であれば、建物内に入り、窓口まで持っていって「職員に手渡し」で提出することができます。

それ以外の時間であっても建物外に設置された「時間外収受箱」に投函して提出することが可能です。

持参するメリット

郵送と比較した場合、持参する方法は郵送料の節約になります。

税務署が生活圏にある人にとってはお得に確定申告をすることができます。

郵送する場合、税務署の収受印を押した確定申告書の控えの返送を希望する人は、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。

窓口に持参する方法の場合、収受印を押してもらうための控えを持っていけば、その場で押印して返却してもらえますので、節約になります。

2025年から収受印を押した控えの返送は廃止されていますのでご注意ください!

時間外収受箱は、開庁日の朝に税務署の職員が開けます。

開けられるまでに投函されていれば前日の申告とみなすという運用が、どうやら税務署で一般化しているようなので、他の提出方法よりもほんの少し申告できる期限が長くなる可能性があります。(法令で定められているルールではないため、保証はありません!)

なお、税務署の収受印を押した確定申告書の控えが必要な場合は、返送用の書類(確定申告書の控え+切手を貼った返送用封筒)を同封する必要があります。

2025年から収受印を押した控えの返送は廃止されていますのでご注意ください!

持参するデメリットや注意点

筆者も経験があるのですが、窓口対応の職員が少なかったり、確定申告書のシーズン真っただ中だったりすると、提出窓口の前にずらりと列ができており、時間がかかる場合があります。時間にゆとりをもって持参しましょう。

なお、税金の還付を受けるための確定申告であれば、申告期間は「翌年2月16日~3月15日」ではなく「翌年1月1日から5年間」です。あえて確定申告期に行かず、ずらしたほうがストレスが少ないかも知れません。

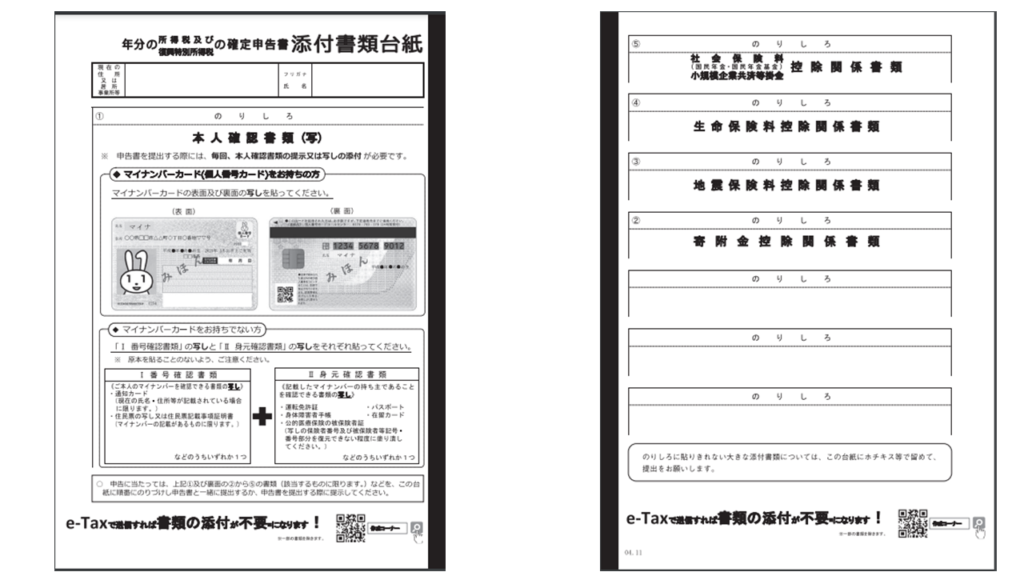

確定申告書を持参する方法と郵送する方法では、確定申告書に添付して提出しなければならない書類があります。

・番号確認書類と身元確認書類の写し

(例:通知カード+運転免許証のコピー※)

※マイナンバーカードがあれば表・裏面のコピーで可

・社会保険や生命保険の控除証明書

・寄附金の受領証

など

下記のような台紙を税務署からもらうかWebサイトから印刷して、添付書類を貼り付けて上記の確定申告書と一緒に提出します。

(画像出典)国税庁:確定申告書等の様式・手引き等より

台紙に貼る書類は、提出ではなく職員に提示する方法も認められています

e-Taxを使って確定申告をすることは、人によっては節税になります。事業所得・不動産所得のいずれか1つでも申告している人は、e-Taxも検討してみてください。(詳しくは「ケース別」の項目で解説します)

税務署に郵送して提出する方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から印刷した確定申告書や、用紙に手書きして作成した確定申告書を、納税地(原則、住所)を管轄する税務署に宛てに郵送する方法です。

普通郵便はもちろん、追跡したい場合は、レターパック・書留・特定記録などを利用してもOKです。

返送用の書類(確定申告書の控え+切手を貼った返送用封筒)を同封し、後日返送してもらうことで無事に受理されたことを確認できます

郵送するメリット

郵送することのメリットは、税務署に行かずに確定申告ができることにあります。

多くの人にとって、税務署よりもポストのほうが自宅から近いことでしょう。

税務署から自宅が遠い人ほど、郵送のメリットは大きいです。

後述するe-Taxでも税務署に行かず確定申告をすることができますが、e-Taxを利用するための事前準備が必要です。

郵送の場合は、特に準備は必要ありません。

e-Tax利用のための事前準備ができない場合に選ぶとよいでしょう

郵送するデメリットや注意点

郵送で確定申告書を提出する場合、郵送料がかかります。

税務署の収受印を押した確定申告書の控えが必要な場合は、返送用の書類(確定申告書の控え+切手を貼った返送用封筒)を同封する必要があります。

2025年から収受印を押した控えの返送は廃止されていますのでご注意ください!

郵送するときに注意したいのは、確定申告書の提出期限です。通常、翌年3月15日が期限になります。(当日が土日であれば、その次の開庁日になります)

確定申告書を郵送した場合、通信日付印によって表示された日(封筒の消印の日)が提出日とみなされます。到達主義ではなく発信主義が適用されるからです。つまり、郵便局による消印の日となりますので、ポストの投函日ではないことに注意してください。

提出期限の前日などギリギリの状態であれば、ポストには投函せず、郵便窓口に持っていって直接受け取ってもらいましょう。夜間でも受付けをしている郵便局があります。

郵便局の夜間窓口に行くようことになると、税務署に行かなくて良いというが郵送のメリットが活かせなくなってしまいます…

郵送する場合、確定申告書に添付して提出しなければならない書類があります。

詳しくは、前項の「持参する方法」を参照してください。

・番号確認書類と身元確認書類の写し

(例:通知カード+運転免許証のコピー※)

※マイナンバーカードがあれば表・裏面のコピーで可

・社会保険や生命保険の控除証明書

・寄附金の受領証

など

e-Taxを使って確定申告をすることは、人によっては節税になります。(詳しくは「ケース別」の項目で解説します)

e-Taxで提出する方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(※)で作成した確定申告書のデータを、「e-Tax」という国税庁の通信システムを使って税務署に送信する方法です。

「確定申告書等作成コーナー」での画面操作を進めていけば、「確定申告書の作成→e-Taxによる送信」まで完了できるようになっています。

(※)事業をされている個人は、お使いの会計ソフトを使って作成できます。

e-Taxのメリット

個人事業主がe-Taxで確定申告をすることによって、青色申告特別控除の金額が上がって節税になることがあります。

対象者は「事業所得」や「不動産所得」について青色申告をする、自営業者や不動産賃貸をしている人です。後述する「ケース別」におすすめの確定申告の方法も参照してください。

e-Taxを利用できる時間は、確定申告時期であれば24時間になります。深夜でも早朝でも、いつでも自宅などから確定申告ができます。

通常は月・土・日・祝日と休祝日の翌日は8:30~24:00になっています

それ以外は通常期も24時間です

e-Taxによる確定申告であれば、持参や郵送で提出が求められる本人確認書類(番号確認書類+身分確認書類)や各種控除の証明書(例:生命保険料控除証明書)などの書類の提出を省略することができます。

税務署の収受印を押した確定申告書の控えが必要な人がe-Taxを利用すると、返送用封筒を同封しなくてよいというメリットがあります。

e-Taxで送信すれば、確定申告書データに受信日時・受信番号が付されるので、それを保存すればOKです。

e-Taxのデメリットや注意点

e-Taxによる確定申告をする場合、e-Taxの利用開始の手続きをしなければなりません。

確定申告書を受信する税務署において、送信者と個人を紐づけるための手続きになります。「これは〇〇さんからの送信で間違いない!」と税務署に分かってもらうための手続きです。

現在、国税庁が提供している手続きの中でもっとも簡単にできるのが、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」になります。「マイナンバーカード方式」にはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。「ID・パスワード方式」はマイナンバーカードなしで手続きが出来るものの税務署に出向いて対面による本人確認を受けなければなりません。

【ケース別】おすすめの確定申告の方法

ここからはケース別に、おすすめの確定申告のやり方をご紹介します。

給与をもらっている人はスマホ作成がおすすめ

給与をもらっている人の場合、確定申告書の作成はスマホがおすすめです。

提出方法は何であれ、スマホ版「確定申告書等作成コーナー」は、給与所得者にとってパソコン版よりもかなりわかりやすく作られているからです。

スマホ版はパソコン版よりも、事前に「はい・いいえ」で回答させる質問がたくさん用意されています。

これらの質問に回答することで、スマホ版では入力すべき項目を自動で判定してくれますので、画面上で求められる項目の入力を行えば、確定申告書を作成することができます。

このような工夫があるため、スマホのほうが圧倒的に操作しやすいのです。

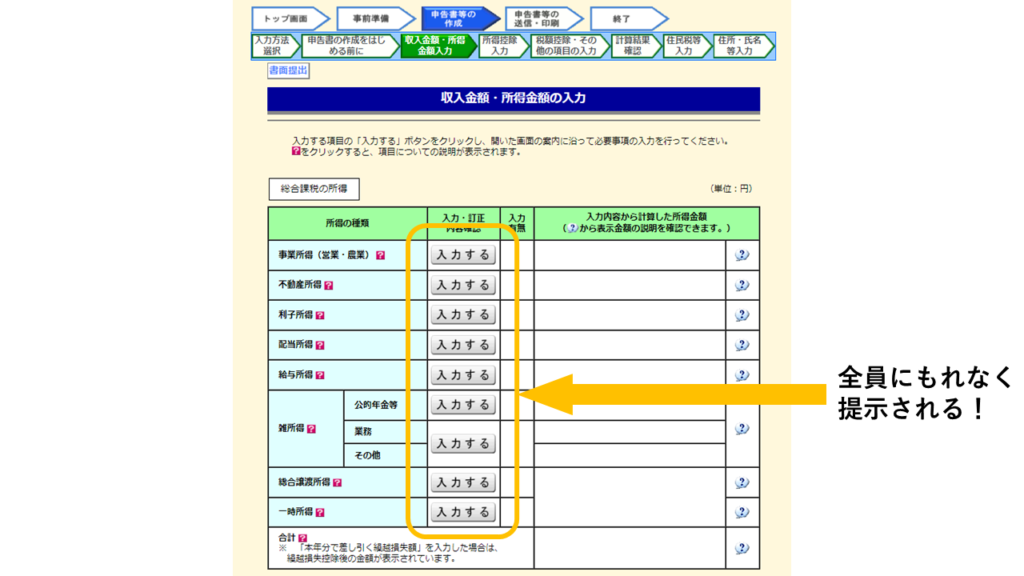

参考までに、パソコン版のちょっと悪いところを紹介しますね

パソコン版の場合、ほんの少しの質問の後にいきなり下記のような入力画面が登場します

必要のないところにも「入力する」ボタンがあるのはきついですよね…初めての確定申告だとかなり戸惑うと思います

(画像出典)国税庁:「国税庁確定申告書作成コーナー」のパソコン入力画面より(オレンジ色の枠や画面外の文字等は筆者によるもの)

現在のスマホ版「確定申告書等作成コーナー」は、会社員から個人事業主まで、幅広い人の確定申告に対応しています。

その中でも、スマホ版の「使いやすさ」の恩恵を最大限に受けられるのは、会社員や公務員といった給与所得者の方々です。

もともとスマホ版は、給与所得者のための機能に限定してリリースされ、徐々にその機能を拡大してきたという経緯があります。

つまり、パソコン版よりも機能が少ない分、給与所得者をはじめとする一部の人にとって、利便性が高いように開発されてきたのです。

そのため、会社員や公務員が確定申告をするなら、オーバースペック状態にあるパソコン版をわざわざ使うよりも、機能が限定されている分だけ「使いやすい・わかりやすい」が売りのスマホ版が適しているのです。

会社員や公務員といった方々は、ほとんどの人が勤務先から交付された源泉徴収票で、所得の金額まで確定しています

他の所得であれば、納税者が自分で所得の金額を「収入-経費」などで確定させるところから始めなければなりません

これに対して、給与所得者は、勤め先による源泉徴収&年末調整の制度によってすでにほとんどの作業が終わっているので、そこまで複雑な機能は必要ないのです

前述のとおり、スマホ版は「源泉徴収票」をスマホカメラで撮影し、数字を読み取って自動反映する機能もあります。

これを活用しない手はありません。

(※)前述のとおり、住宅ローン控除1年目の確定申告は、スマホ申告のみで完結しない部分があります。

個人事業主・不動産オーナーはe-Tax申告がおすすめ

個人事業主や不動産オーナーがe-Taxで確定申告をすると、青色申告特別控除を増額できる可能性があります。

この恩恵を受けられる人は、確定申告書をパソコンやスマホで作成し、それをe-Taxで送信しましょう。

自営業者や不動産賃貸をしている人の「事業所得」や「不動産所得」について青色申告をする場合、「青色申告特別控除」として、その所得から一定額を控除することができます。

その額は、通常「10万円」ですが、2020年分の確定申告からは、一定の条件を満たせば「55万円」になり、さらに要件を満たせば「65万円」になります。

要件を追加で満たすことによって「10万円→55万円→65万円」に控除額が徐々に上がっていくイメージです。

e-Taxによる確定申告は「55万円を65万円」に増やすための追加要件になります。

なんと「e-Taxによって確定申告(電子申告)をする」だけで、「55万円→65万円」の追加条件を満たすことができるのです。これはやるしかありません。

・正規の簿記の原則によって記帳する(一般的には複式簿記)

・確定申告書に貸借対照表・損益通算計算書を添付する(『青色申告決算書』に含まれている書類)

・申告期限内に確定申告をする

不動産所得の場合のみ、上記に加えてもう一つ、その賃貸が事業的規模(一般的には5棟または10室の貸付け規模)にあたることが条件になります

55万円の要件を1つでも満たしていなければ控除額は10万円です

この場合は残念ながら、e-Taxで確定申告をしても65万円の控除は受けられません

青色申告特別控除を「55万円→65万円」にアップさせる方法には、もう1つ、仕訳帳と総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件を満たす方法で保存するという方法があります。

しかし、この方法よりも、e-Taxによる確定申告で65万円の控除を受けるほうが、確実性の面でおすすめです。

そもそも「優良な電子帳簿」とは「電子帳簿保存法」という法律上の定義です。これを満たすには、同法の要件を満たしているかどうかを基本的には自己責任で確認しなければなりません。

この方法に比べてe-Taxによる確定申告は、専門知識がなくてもe-Taxで確定申告をやるだけで確実に要件を満たせます。安心感が段違いですし、勉強や事務の負担も少なくて済みます。

確定申告を毎年する必要がないならどれでもOK

確定申告を毎年する必要がない人がたまたま医療費などで確定申告が必要になった場合、無理にe-Taxを使おうとする必要はありません。

税務署に行きやすいかどうかで決めてよいでしょう。

確定申告書の提出先である税務署(通常、住所地を管轄する税務署)が自宅や勤務先など生活圏にあって立ち寄りやすいのであれば、書類を税務署に持参することで、郵送料を節約できます。

添付書類に漏れがないようにしましょう。(上記「持参するデメリット」参照)

パソコンやスマホで作成したものを持参しても構いません。その場合は、確定申告書等作成コーナーの「印刷して提出」を選択します。

(画像出典)国税庁:「国税庁確定申告書作成コーナー」のパソコン入力画面より(オレンジ色の枠や画面外の文字等は筆者によるもの)

税務署に出向くことが困難である人は「郵送」がおすすめです。

「郵送」の場合も、確定申告書等作成コーナーで「印刷して提出」を選択します。

こちらも、添付書類に漏れがないようにしましょう。(上記「郵送するデメリット」参照)

確定申告を今後もする可能性があるなら早めのe-Taxがおすすめ

e-Taxの利用手続きを済ませておくと、その後もe-Taxで自宅から確定申告ができるため便利です。

確定申告をこの先もする可能性があるなら、早めに利用開始の手続きをしておくと役立つでしょう。

マイナンバーカードを持っていれば、「マイナンバーカード方式」がおすすめです。

マイナンバーカード方式とは、確定申告書等作成コーナーにアクセスして、その画面指示に従いながら、マイナンバーカードのICチップをスマホかICカードリーダーで読み取る方法になります。

e-Taxを利用するための、もう一つの方法である「ID・パスワード方式」は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置として創設された経緯があります。そのため、マイナンバーカードを持っている人は「マイナンバーカード方式」を使ったほうがムダにならないと考えられます。

暫定措置ということもあるのですが、仮に永久に使えたとしても、ID・パスワード方式は、確定申告のたびに16桁の利用者識別番号と暗証番号を入力しなければなりません

将来「なくした・忘れた」が起こり得るので、たまにしか確定申告をしない人にとっては管理面の負担もあるなあと、個人的には思います

マイナンバーカードなしでe-Taxを利用したいなら「ID・パスワード方式」

マイナンバーカードを持たない人がe-Taxによる確定申告(電子申告)をしたい場合は「IDパスワード方式」を使用すれば可能です。

「ID・パスワード方式」を使うには税務署の開庁時間内に身分証(運転免許証など)を持参して出向き、職員に対面で本人確認を受けて、IDとパスワード(16桁の利用者識別番号と暗証番号)を交付してもらう方法です。

メリットはマイナンバーカードなしでも、e-Taxによる確定申告ができるようになることにあります。

また、ID・パスワードの交付は提出先の税務署以外でも受けられます。そのため、自宅や勤務先の近くに税務署がなくても、仕事の外回り先などにあれば、便利に交付を受けられる可能性があります。

一度交付されたIDとパスワードはずっと使えますが、国税庁が「暫定措置」と明言している点に注意が必要です。

筆者が交付を受けたときは、混んでいなかったのですぐに対応してもらえましたが、交付までに20分かかりました

国税庁によると「ID・パスワード方式」はマイナンバーカードが普及するまでの暫定措置とされています。

創設された2019年当時は「おおむね3年の暫定措置」とされていました。

現在はただの「暫定措置」になっています。

とはいえ、いつか「マイナンバーカード方式」一本になる可能性がありますので、強くおすすめはできません。

まとめ 今年こそ自分に合った方法で確定申告をしよう

確定申告書の作成・提出方法の5パターンの組み合わせと、各方法におけるメリット・デメリットや注意点を解説しました。

「自分に合っている方法はこれかな」というやり方は見つかったでしょうか。

ムダのない一番やりやすい方法で、面倒な確定申告を乗り切りましょう!