「今すぐ医療費控除の還付金額が知りたい」

「きっちり計算できなくていいから、だいたい何万円くらい還付されるかをすぐ知りたい」

以前、これを解決するために、源泉徴収票と電卓で還付金の目安を計算する方法を解説しました。

しかし「今、電卓がない…」とか「自分で計算するのは面倒くさい」ということもあるでしょう。

それなら、スマホから、国税庁の『確定申告等作成コーナー』を使って計算する方法がおすすめです。

「確定申告書等作成コーナー」を前に使ったことのある方にとっては、もしかすると「わかりにくくて使いにくい」というネガティブな印象もあるかもしれません。

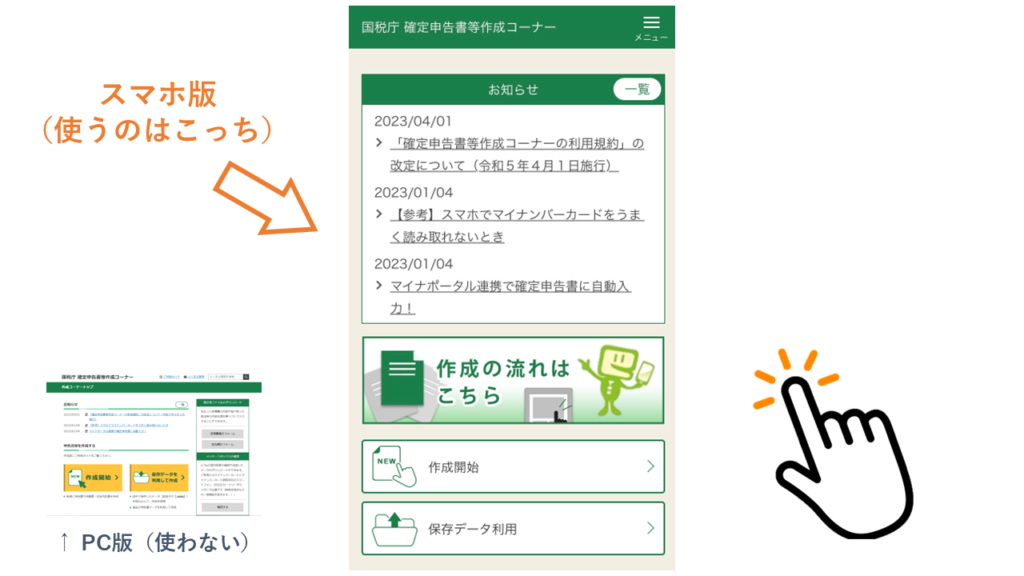

しかし、この記事で紹介するのは、近年、めきめきと使いやすくなっている「スマホ版」です。

この記事では、「源泉徴収票が1枚」(勤務先が1か所)であり、かつ、その勤務先からの給与以外に収入がない方が、スマホ版『確定申告等作成コーナー』を使って医療費控除の還付金を計算するための手順を解説します。

この1年間に支払ったおおむねの医療費がわかっており、年末調整で申告し忘れた控除などもなければ、5分足らずで還付金を計算できます。

確定申告書等作成コーナーとは

「確定申告書等作成コーナー」とは、国税庁が提供する国税の申告用のWebサービスです。

使用するデバイスに応じて、PC版とスマホ版が表示されます。どちらも無料です。

PC版とスマホ版では使える機能に違いはあるものの、今回の目的である医療費控除の計算は、どちらでも行うことができます。

今回は手軽さを重視して、スマホ版を使う方法を解説します。

事前にやっておくこと

医療費控除の還付金額をスムーズに入力するには、2つの準備が必要です。

準備①:源泉徴収票を手元に用意する

勤務先から受け取った源泉徴収票を手元に用意します。

準備②:医療費を計算しておく

この1年間(1月1日~12月31日の間)にご自身が負担した、ご自身やご家族の「医療費」を計算しておきます。

還付金額を1円のズレもないように計算したいのであれば、医療費の通知書や領収書をそろえなければなりませんが、「だいたい何万円還付されるか知りたい」のであれば、ざっくり支払った金額がわかればOKです。

例えば、「だいたい20万円~30万円くらいの医療費は負担した」ということが分かっていれば、まず医療費「20万円」の還付税額を確認し、次に「30万円」で確認してみることによって、「〇万円から〇万円の間の金額が還付される」というような確認ができます。

2回計算するとなると時間も2倍かかりそうに思えますが、金額は普通にブラウザバックで訂正できますので、手間はそれほど変わりません。

ブラウザバックしようとすると「本当にこのフォームを送信しますか」と表示されますが、問題なく前画面に戻れます。

医療費の還付金を計算する手順

それでは、スマホ版確定申告書等作成コーナーを使った医療費控除の計算手順を画像付きで解説します。

手順①:スマホから確定申告書等作成コーナーにアクセスする

スマホから確定申告書等作成コーナーにアクセスします。

『国税庁 確定申告書等作成コーナー』で検索すると出てきます。

「作成開始」→「次へ」を選択します。

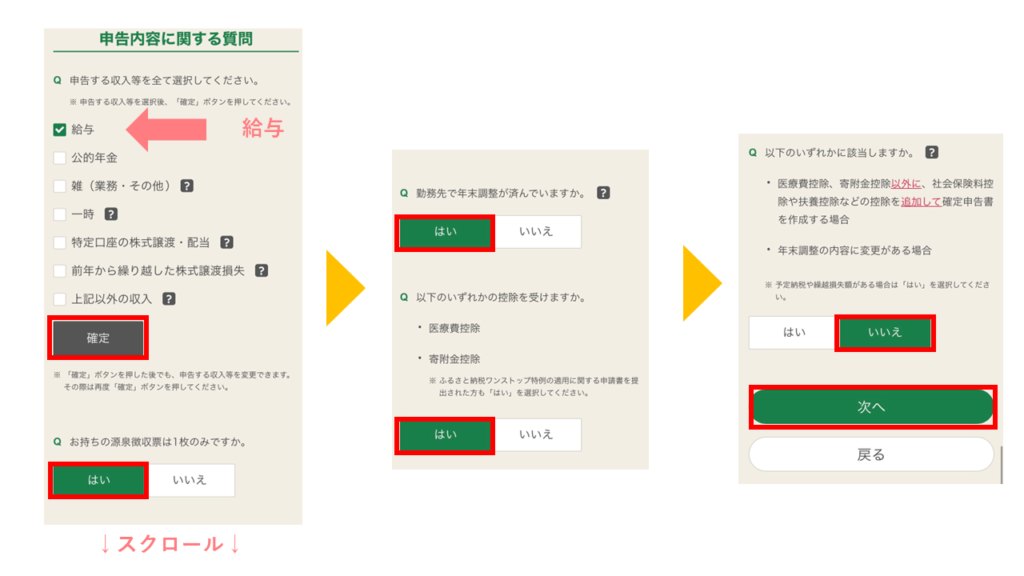

手順②:源泉徴収票まで入力をすすめる

・所得税

・令和〇年分(対象年分がまだ無ければ、最新の年を選ぶ)

・書面

・給与→「確定」

・お持ちの源泉徴収票は1枚?→「はい」

・年末調整がすんでいる?→「はい」

・以下のいずれかの控除を受ける?→「はい」

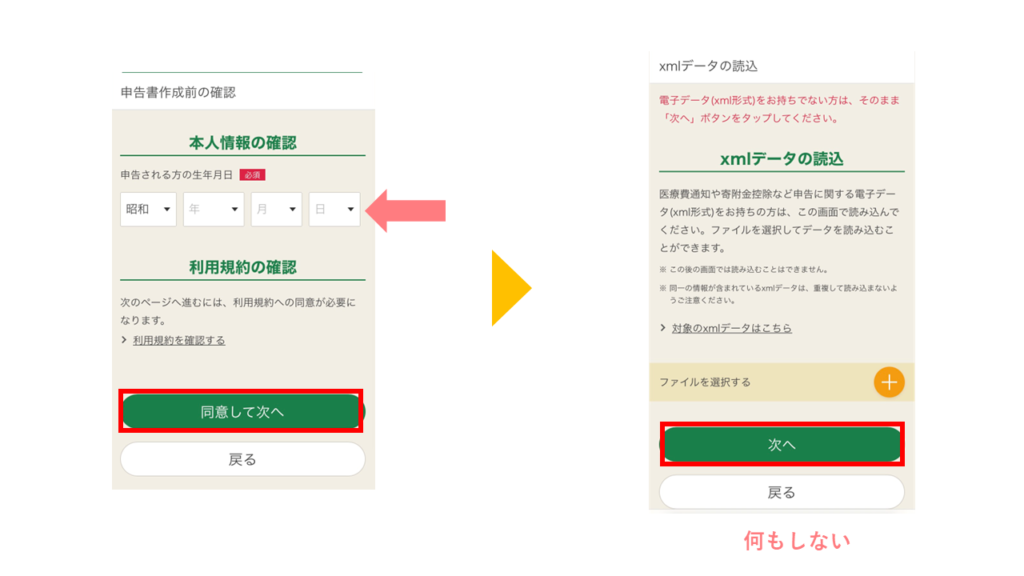

・(一番右の画像)以下のいずれかに該当する?→「いいえ」

・「次へ」

・生年月日を入力(適当でOK)

・「同意して次へ」

・「次へ」(何もしない)

手順③:源泉徴収票を入力する

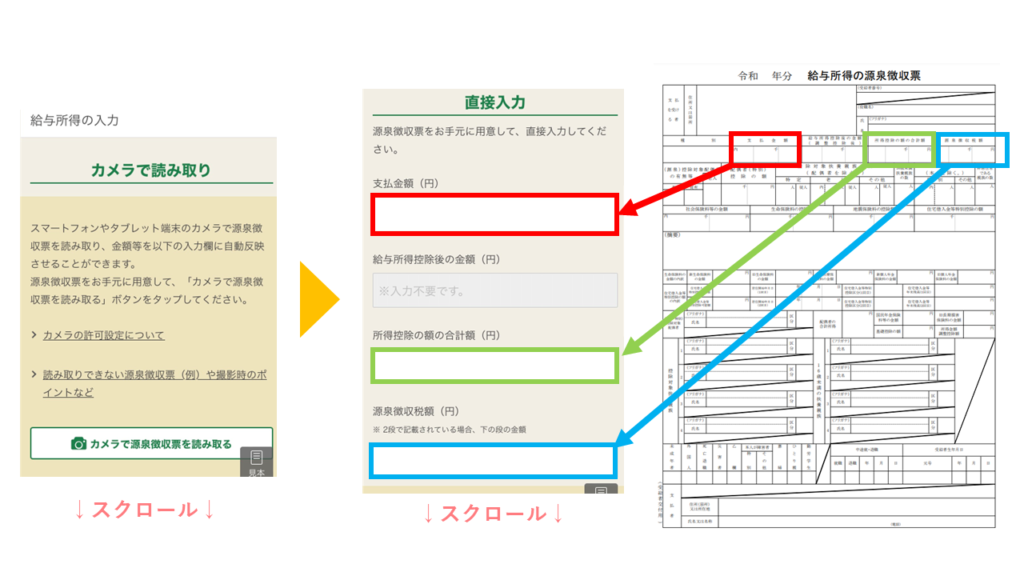

源泉徴収票はカメラで読み取ることも可能です。

ここでは、カメラで読み取る機能を使わず手入力をする方法を解説します。

何もせず下にスクロール

源泉徴収票からそれぞれ転記

・支払金額(円)

・所得控除の額の合計額(円)

・源泉徴収税額(円)

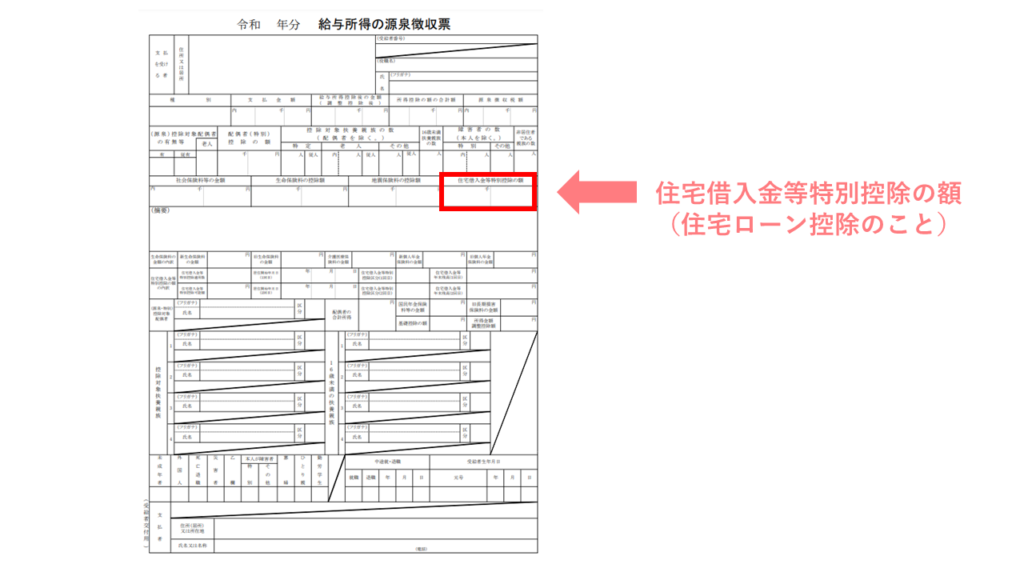

・住宅ローン控除を適用していれば「あり」

・適用していなければ「なし」

源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」に金額の記載があれば、「あり」です。

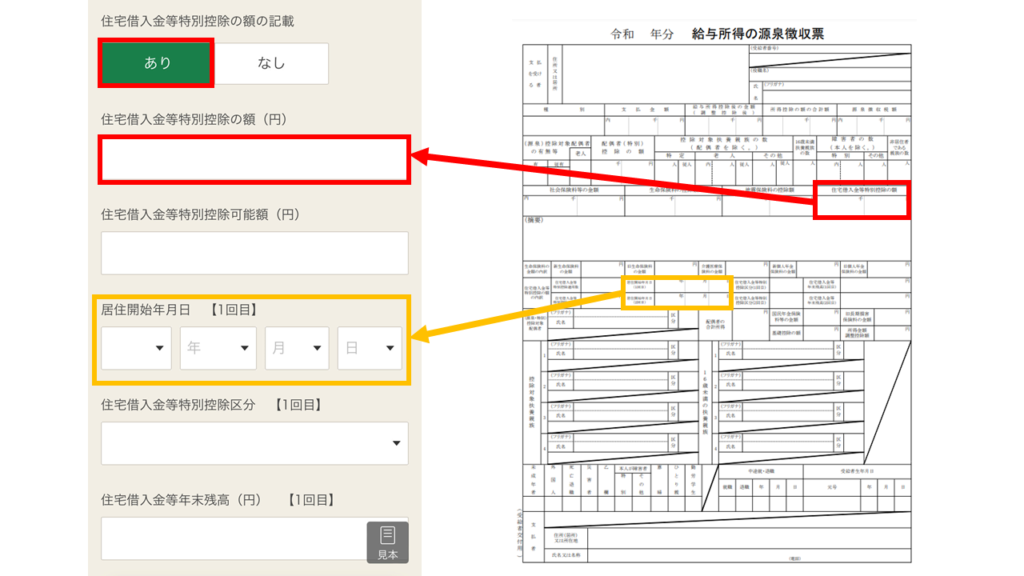

・「あり」を選択した場合、下記の2カ所を入力をします。

源泉徴収票からそれぞれ転記します。

・住宅借入金等特別控除の額(円)

・居住開始年月日

この「居住年月日」は、正しく入力しなければならないことに注意してください。

その後、画面下にスクロールして、次項の所得金額調整控除に進みます。

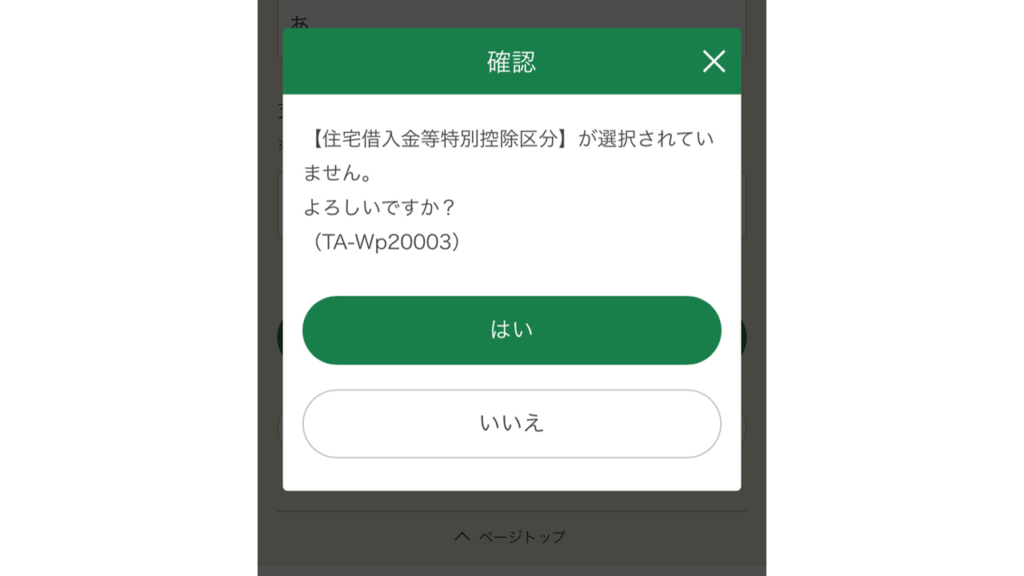

なお、次の画面切り替え時に「【住宅借入金等特別控除区分】が選択されていません」と表示されますが、「はい」で次に進みます。

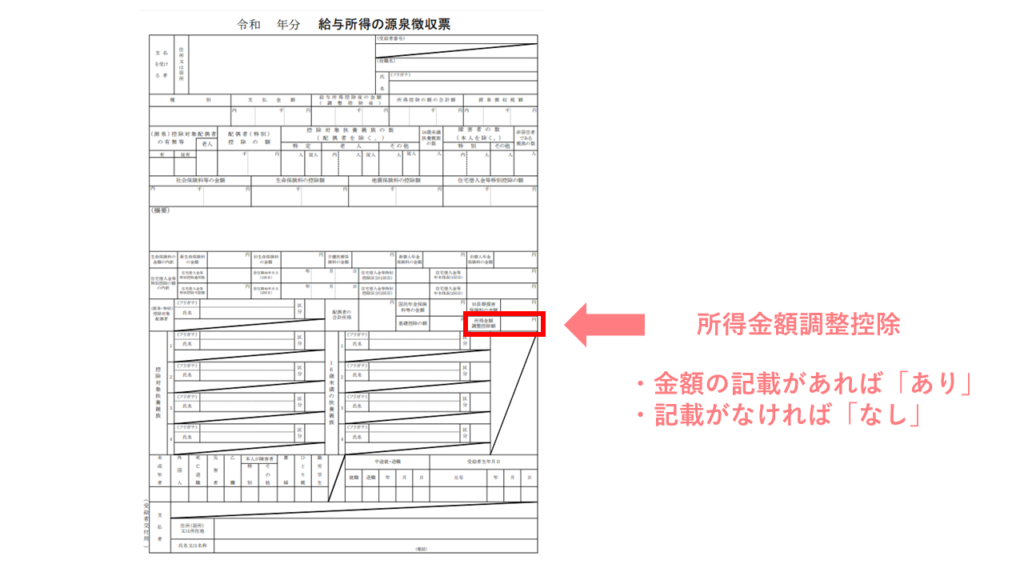

・源泉徴収票を確認し、金額の記載があれば「あり」

・記載がなければ「なし」

支払金額850万円を超える者のうち、23歳未満の扶養親族がいる場合や、本人や家族が特別障害者にあたる場合、給与所得控除後の金額からさらに「(収入金額−850万円)×10%」(最大15万円)を差し引くものです。令和2年(2020年)分以降の制度になります。

適当でよい(”あ”でOK)

適当でよい(”あ”でOK)→「次へ」

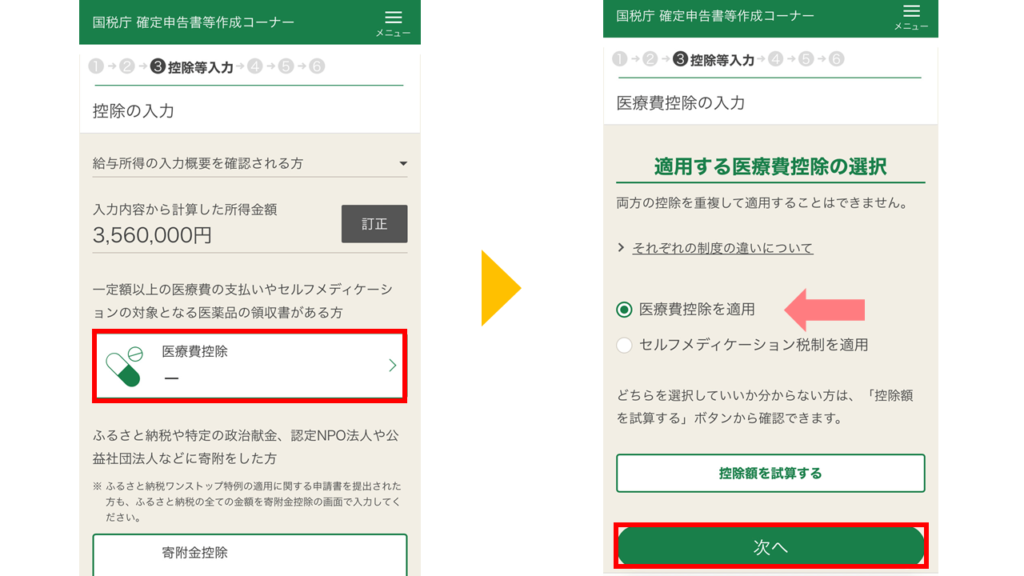

手順④:医療費の合計額を入力する

・医療費控除を選択

・「医療費控除を適用」を選択

・「医療費の合計額のみ入力する」を選択

前項の「事前にやっておくこと」で確認した医療費を入力します。

入力する欄には、下記のAとBがあります。

・A:支払った総額(円)

・B:Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額(円)

医療保険や高額療養費など社会保険からの給付がなければ、Aに支払った医療費を入力すればOKです。

また、事前に医療費から保険金などを除外している場合も、その金額をそのままAに入力すればOKです。

(上記の図は、Aに25万円を入力しています)

「次へ」を押すと、確認として「医療費控除額」が表示されます。(一番右の画面)

「医療費控除額」は、上記のAからBを差し引いた額から、さらに10万円がマイナスされた金額になります。

その年の総所得金額等が200万円未満であれば、10万円ではなく「総所得金額等×5%」がマイナスされた金額になります。

総所得金額等は、先ほどの源泉徴収票の入力ですでに算定されていますので気にしなくてよいです。

確認したら「閉じる」を押します。

一つ前の画面に戻ります。

医療費控除に入力金額が反映されていますので「次へ」。

今回の計算に関係ありません。

すべて「いいえ」でOKです。

還付される金額が判明します。

なお、この還付金額は、勤め先から源泉徴収された「所得税及び復興特別所得税」からの還付金です。

今回の医療費控除について確定申告をすることによって、6月から徴収される「住民税」が上記とは別に減額されます。

このあと確定申告をする時の注意点

今回は、医療費による還付金を手早く計算するため、計算に関係のない項目をすっ飛ばしています。

本番の確定申告では、次の点に注意しましょう。

医療費を正確に計算する

医療費や薬局の領収書、健康保険から送られてくる「医療費の通知書」などを準備し、正確に医療費を計算します。

「医療費の通知書」には保険適用した医療費が集計されていますので、領収書を一枚ずつ足すより楽に計算できます。

領収書と併用するときは、重複して計上しないよう注意しましょう。

また、前述のとおり、民間の医療保険や社会保険からの給付を受けた場合は、対応する医療費から控除する必要があります。

カットした項目もきちんと入力する

今回は最速入力のために「書面」としましたが、e-Taxで提出する場合は、e-Tax(マイナンバーカード方式)かe-Tax(ID・パスワード方式)を選択します。

マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとカードリーダー(スマホで代用できる場合あり)が、ID・パスワード方式では税務署で職員から交付されたID・パスワードが必要です。

「書面」で作成してその印刷物を郵送(税務署に持ち込んでもOK)する方法でも、給与所得者の場合、還付金額は変わりません。

当然ながら、生年月日は正しく入力します。

住宅ローン控除の項目も、源泉徴収票にしたがって全項目を入力します。

勤務先名や所在地も、正確に入力します。

源泉徴収票の一番下に記載されています。

「医療費集計フォーム」、「医療費通知」、「領収書等」から入力方法を選びます。

それぞれの方法の特徴は、下記のとおりです。

・医療費集計フォーム

→ PCで「医療費集計フォーム」を別途作成して読み込む方法。「国税庁 医療費集計フォーム」で検索し、様式をダウンロードする。

・医療費通知

→「医療費通知(医療費のお知らせなど)」から入力する方法。

・領収書等

→ 病院、薬局など支払い先から交付された領収書、レシートから入力する方法(レシートのない交通費もこの方法になります)。

手もとに医療費通知や領収書があれば、病院の窓口で支払ったものは「医療費通知」、薬局の風邪薬代や公共交通機関を利用した交通費などは「領収書等」で入力する方法が、そのままスマホで行けるので良いと思います。

先ほど選んだ「医療費の合計額のみ入力する」を選択すると、明細書を別途提出しなければならなくなります。ご注意ください。

先ほどはすべて「いいえ」で飛ばしましたが、源泉徴収票の内容にしたがって正確に行います。

還付される金額の画面下で、還付金の振り込み先の入力が必要になります。